官方微信視頻號

像竹節蟲那樣邁開大長腿,機器人學廢了嗎?|南丹麥大學最新成果

在生物界,竹節蟲是一種奇葩的存在,最大的愛好是趴在那里cosplay一根樹枝。此外,它們還有一個隱藏技能。

它們兼具大長腿和小短腿,前面的兩條腿可以一邊走路,一邊當作觸角來探路。按理說這走起路來肯定四仰八叉,讓人不忍直視。然而實際上它的動作卻十分絲滑,竟然毫無違和感。這就是讓科學家們著迷它的地方。要知道他們自己造出的機器人,就算是幾條腿同樣長,走起路來都不免腳下拌蒜,時不時栽跟頭。

▍長短腿也來走秀

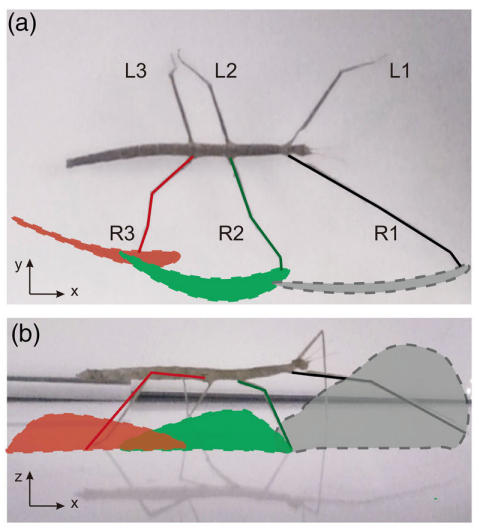

他們先是抓了11只雌性竹節蟲,讓它們依次來在玻璃上走秀,并且在側面立起一面鏡子,跟玻璃呈45°,這樣從側面拍攝的行走過程的時候就可以同時“俯視”竹節蟲了。相對于后腿(HL)和前腿(FL),中間腿(ML)的站立時間最長(0.55±0.04秒),而前腿的站立時間最短(0.50±0.03秒)。三只腿的平均站立時間之間存在顯著差異。

他們發現竹節蟲主要呈現出三足步態模式,同時抬起三只腿。有時又轉變為四足步態,即只有兩只腿同時移動。它們雖然幾條腿長得參差不齊,但優點是每條腿都有獨特的功能。比如前腿可以除了走路還可以用來做觸角,感受地面凹凸不平(真正的觸角很短,眼神也不好使,沒辦法)。在行走時前腿會試探性地伸出去,而且抬得比較高。在不同的路面上行走,它們的步態是不一樣的。如果是走在天花板上,為了避免自己掉下來,竹節蟲就要保證行走時有足夠多條腿與天花板接觸,它會從三足步態(三條腿接觸)轉變為四足步態(四條腿接觸)或五足步態(五條腿接觸)。

▍就freestyle,不帶腦子的那種

為了進一步分析,研究團隊制作了一臺機器竹節蟲。與竹節蟲真身相比,機器人的結構更簡單,它的身體分成三段,每段之間都是固定的。每條腿也分成三段,有三個關節,每個關節都是正交的。而且為了防止模擬出現誤差,它比真實的竹節蟲大了五倍。

不過說到底,科學家們最關心的還是竹節蟲是怎么駕馭這幾條腿的。竹節蟲并沒有大腦,所以它的所有動作都是不經大腦的。這種不帶腦子的行為有個清新脫俗的名字,叫去中心化適應性神經控制。

每條腿都有自己專屬的控制系統,所以6條腿就需要6個控制系統,而且為了讓幾條腿之間可以靈活的合作,他們沒有給這些控制系統之間設置任何的連接或者協調機制,一切都隨緣吧。這是要氣死強迫癥了,就是心大。

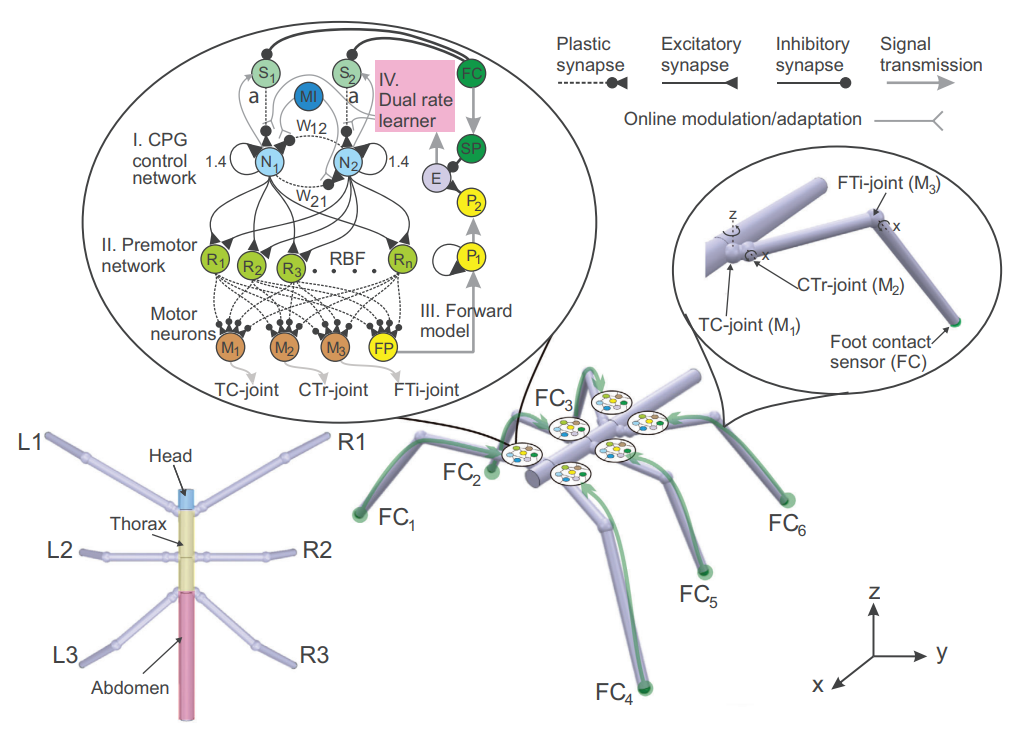

控制系統由四個子神經模塊組成:1)基于神經中央模式發生器(central pattern generator,CPG)的控制,包括神經調節和腳接觸反饋,用于生成和適應基本周期模式;2)一個預運動神經網絡,用于塑造CPG周期性模式以獲得類似于竹節蟲的腿部運動(肢體內部協調);3)一個神經前向模型,用于預測腳接觸反饋;4)一個雙速率學習機制,用于不斷適應腳接觸反饋強度(稱為在線感官反饋適應)。

▍拉出來溜一溜

所以最后,這幾條長不長、短不短的腿之間是怎么配合的?一句話,全靠機器人和環境之間的互動,它的腿上裝著傳感器,可以感知環境。也就是說不管了,看它的造化,能不能摸索出來吧。

從結果來看,雖然有些卡頓,但還行,不至于慘不忍睹——這是一種自組織的移動方式,走起路來時不時來個三足鼎立。

通過種方式,機器竹節蟲學會了根據不同的路況來使用各種不同的步態,對環境的適應能力更強了,甚至可以在崎嶇不平的路面上行走。相比之下,要是通過提前建模的方式讓多足機器人在不同的路面上行走,不但建模的過程更加復雜,而且在實際應用時效果難以預料。所以自組織的移動方式明顯更好。

此前也有其它的多足機器人是通過這個方式行走的,但它們的腿都是等長的,而且各條腿之間的協調方式也是預先定義好的,每條腿以相同的方式運動,步調一致。

相比之下,機器竹節蟲每條腿都有獨特的運動方式。例如,前腿有一個長而不對稱的擺動軌跡(緩慢上升和快速下降)和一個短暫的站立過程,中腿有一個較小的,且不對稱的擺動-站立循環,類似于前腿,而后腿也有一個小的循環,但與中腿和前腿的軌跡相反(緩慢下降和快速上升)。

▍還能更進一步

不過目前的機器人顯然還有很多改進的空間。比如說雖然通過改變CPG頻率可以產生各種三腳著地的行走步態,但卻未能實現五腳(波浪式)步態。此外,該機器人還無法存儲涌現的步態。這是因為控制單元之間缺乏神經交流,而神經交流是波浪步態控制和步態記憶的重要組成部分。因此,未來作者們將把竹節蟲數據的x-y平面足跡軌跡納入控制系統,并進一步研究整合腿部姿勢控制以及局部腿部伸展的內部腿部控制。

此外,他們還打算通過添加自適應神經耦合機制(即神經交流)來進一步增強控制系統,以在神經結構中存儲涌現的步態模式并實現其他穩定步態。

▍相關背景

相關研究最近被發表在《Advanced Theory and Simulations》期刊上,作者是來自南丹麥大學具身人工智能和神經機器人學實驗室的Manoonpong團隊。

來自泰國Poramate Manoonpong目前是南丹麥大學的仿生機器人學教授

推薦新聞

-

上研院與睿爾曼牽手共同打造具身智能高質量標準化數據集訓練場

2025-08-19 -

第一屆上海市機器人等數字技術專業職稱申報政策宣講會順利召開

2025-08-14 -

云上鏖戰,智造未來——第十屆 “創客中國”智能機器人中小企業創新創業大賽半決賽圓滿收官,48強團隊晉級總決賽!

2025-08-13 -

國家標準《工業機器人靜電安全規范》等三項標準工作啟動

2025-05-07 -

關于征集第十屆“創客中國”智能機器人中小企業創新創業大賽評委的通知

2025-04-29 -

共探高質量、發布新成果——2025人形機器人產業高質量發展論壇順利召開

2025-04-27 -

鎮江市黨政代表團一行赴機器人jiuyou.com九游考察

2025-04-25 -

定立場,測關節,論數據-全國人形機器人檢測認證工作組2025年第二次會議于深圳順利召開

2025-04-25 -

我院承辦的第十屆“創客中國”智能機器人中小企業創新創業大賽新聞發布會順利召開

2025-04-18 -

福州人形機器人訓練場啟動并接入國家級測評平臺

2025-04-15 -

安全性能國際接軌啟新章——工業機器人CR認證新規研討于滬召開

2025-04-15 -

政企攜手謀新篇---上電科領導西南行暨卡諾普機器人全系列產品CR認證簽約儀式在蓉舉行

2025-03-12 -

市科委主任駱大進調研機器人jiuyou.com九游:肯定成績,寄予厚望

2025-03-10 -

行業觀察丨馬斯克:Optimus人形機器人或將超越特斯拉汽車業務

2025-08-06 -

ABB全系列機器人CR認證戰略合作簽約

2025-02-25 -

KUKA機器人再添新認證

2025-01-27 -

國評中心與京滬兩地人形機器人共建創新中心共同舉辦人形機器人產業發展論壇

2024-11-20 -

人形機器人檢測認證工作組正式成立

2024-11-22 -

守安全底線、 保本體可靠、促智能發展,全國人形機器人檢測認證工作組會議順利召開

2025-02-27 -

我院專家獲得"機器人"領域國際電工標準化1906獎

2024-10-14 -

國評中心(總部)為安川頒發機器人潔凈級認證證書!

2024-09-25 -

JAKA拿下協作機器人全系列CR認證“001”證書

2024-09-19 -

KUKA全系列機器人獲得CR認證

2024-09-14 -

2024世界機器人大會機器人行業規范檢測與技術分論壇在京圓滿舉行

2024-08-25 -

國評中心(總部)北京測評中心正式揭牌!

2024-08-24 -

首屆智能機器人分級分類評價創新論壇在上海召開

2024-07-05 -

上海成立機器人概念驗證中心

2024-06-25 -

【研發成果】輕量化、模塊化、智能化的移動機器人面市!

2024-06-20 -

機器人賽道逐漸拓寬,人形機器人正當時?

2024-07-01 -

【祝賀】艾利特CS系列協作機器人通過100000小時MTBF測評!

2024-01-03 -

協作無界,“加”速未來—2023首屆中國(鹽城)機器人+新能源產業發展大會在鹽城順利召開

2023-12-25